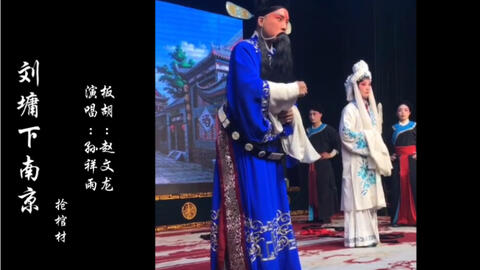

一、豫剧到底有多“土”?土到骨子里,却火到心里!

有人说豫剧“土”,这话不假。它唱的是家长里短,讲的是柴米油盐,演的是忠孝节义,说的是人情冷暖。可正是这份“土”,让它和老百姓的生活贴得最近。

三、豫剧为什么能“火”?因为它懂人心!

你有没有发现,很多豫剧的经典唱段,其实都是“情绪放大器”?

二、豫剧的“生力”从哪来?答就藏在“间”两个字里!

豫剧的生力,不在大剧院的舞台上,而在田间地头、街头巷尾。

五、豫剧不只是“戏”,它是河南人的精神图腾!

豫剧的根,在河南;豫剧的魂,在河南人的心里。

四、豫剧的“新出路”在哪?年轻化、生活化、化!

很多人担心豫剧会“过时”,但事实是——豫剧正在“进化”。

总结:豫剧,是戏,也是生活

豫剧,不是高高在上的艺术,它是老百姓的“心灵剧场”。它用最朴素的方式,唱出了最真实的情感,讲出了最动人的人生故事。

(全文约2000字)

有些声音,听得见乡愁;有些戏,唱得出人生。

也许你不是河南人,但只要你听过一段豫剧,你就会明白:

今天我们就来聊聊这个话题:豫剧,为何能在生活中依旧“有戏”?

你可能不知道,现在很多年轻人开始尝试把豫剧和流行音乐结合,甚至出现了“豫剧说唱”、“豫剧电子舞曲”。有人把《穆桂英挂帅》编成rap,配上街舞,结果在上火。

你见过乡下红白喜事请戏班唱戏的吗?你见过庙会上一场戏能唱三天三夜的吗?你见过几十个老人在广场上跟着录音机唱“辕门外三声如同震”的吗?

可你有没有想过,为什么在短视频、直播、追剧如风的今天,豫剧还能在我们身边“活”得这么热闹?它靠什么打动人心?它又为什么能在河南这片土地上生生不息?

在河南,很多村子里都有自己的豫剧团,老的、少的、男的、女的,谁都能唱几句。它不是“文艺范”,而是一种文化基因,一种生活方式。

在这个快节奏、碎片化的,我们其实更需要这样一种“慢下来”的方式,去感受生活的温度,去理解人心的深度。

它不只是表演艺术,更是一种精神传承。它教会人们忠孝节义,也教人如何面对生活中的苦与乐。

所以,豫剧之所以能流传百年,不是因为谁在推广它,而是因为它本来就“活”在老百姓的生活中。

比如《朝阳沟》里的银环下乡,唱的是理想与现实的冲突;《穆桂英挂帅》唱的是也能顶天立地;《花木兰》更是让全观众记住了河南人的“巾帼不让须眉”。

比如《秦雪梅》里那句“哭一声秦雪梅,叫一声小娇儿”,听得人肝肠寸断;《打金枝》里夫妻斗嘴的桥段,又让人忍俊不禁。

河南人性格中那种坚韧、乐观、直爽、讲理、重情义的特质,都在豫剧里体现得淋漓尽致。你听多了豫剧,就会知道河南人为什么总说:“戏里有话说,戏外有生活。”

现在的短视频平台上,很多年轻人开始剪辑豫剧片段,配上生活场景,配上搞笑字幕,结果一发而不可收。为什么?因为它“有情绪”、“有故事”、“有烟火气”。

豫剧,就是那个让人一听就热泪盈眶的声音。

还有人把豫剧唱段做成“情绪短视频”,配上日常生活的画面,比如“上班迟到”、“被老板训”、“和对象”,配上豫剧一唱,居然特别“合拍”。

这些唱段之所以能流传几十年,是因为它们抓住了人类最原始的情感共鸣。悲、愤怒、喜悦、无奈、希望……豫剧都能用一句唱词,唱到你心里去。

这些戏,不是演给专家看的,是唱给老百姓听的。它不讲高深理论,不玩炫技花活,它讲的是“人话”,唱的是“人心”。

这就是豫剧的真实生态。它不是博物馆里的文物,而是老百姓日常生活的一部分。

这说明什么?说明豫剧不是老了,而是等待被“重新包装”。它不是过去的遗产,而是未来的可能。

为什么豫剧还在间发光?看完才知道它有多“接地气”!

你有没有这样的经历:在老家的村口大树下,锣鼓一响,人群就围了上来。一位老演员唱得声情并茂,台下观众听得如痴如醉,有人跟着哼,有人抹眼泪。这就是豫剧的魅力,它不靠华丽的舞台,不靠高科技的灯光音响,它靠的是“人心”。

相关问答