一、为什么我们越来越听不到蒲剧了?

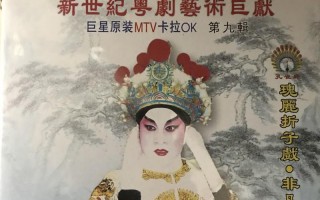

“蒲剧”这两个字,对很多人来说可能有些陌生。它不像京剧那样广为人知,也不像梅戏那样婉转动人。但它却有着自己独特的历史地位和艺术值。蒲剧,又叫“蒲州梆子”,起源于山西南部的蒲州(今永济市),是山西省四大梆子戏之一,距今已有四百多年的历史。

三、蒲剧,不只是“老一辈的回忆”

很多人觉得蒲剧已经过时了,只属于爷爷奶奶那一辈人的记忆。但其实,只要你愿意静下心来听一段,你会发现,它并没有那么遥远,也并不难懂。

二、蒲剧的魅力,藏在每一句唱词里

蒲剧的魅力,不在于它有多“新”,而在于它有多“真”。它唱的是人间百态,演的是世事沉浮。每一个角、每一段唱词,都是生活的缩影。

五、:听一段蒲剧,找回我们曾经的感动

今天,我们聊了蒲剧的过去、现在,也谈了一些关于它未来的可能性。但归根结底,蒲剧不只是一个剧种,它承载的,是我们一代又一代人的情感和记忆。

四、蒲剧的未来,可以不老

在这个短视频、直播、AI生成内容盛行的,蒲剧要生存下去,就必须“活”起来。这不是贬低传统,而是为了让更多人愿意去了解它、喜欢它。

愿我们都能在快节奏的生活中,找到那一段属于自己的慢时光。

但现实是,我们身边越来越少有人谈论它,甚至很多山西本地年轻人也对蒲剧知之甚少。为什么?原因其实并不复杂:

再比如《白蛇传》中的“断桥”一折,许仙与白素贞在风雨中重逢,白蛇的深情与无奈,许仙的懦弱与悔恨,在蒲剧的演绎中被演绎得淋漓尽致。那种“而不得”的痛,谁说不是人也常有的情绪?

在山西的一些地方,蒲剧其实一直活跃在间。每逢庙会、节日、婚丧嫁娶,蒲剧就会搭起舞台,唱上三天三夜。台下坐的,不只是老年人,也有不少年轻人带着孩子来看热闹。他们会跟着节奏拍手,也会被某个唱段感动得落泪。

如今,我们已经长大,城市快节奏的生活让我们渐渐远离了这些传统艺术。但你有没有想过,那些曾经伴我们成长的声音,是否还在某个角落里静静回响?今天,我们就来聊聊一个不该被遗忘的名字——山西蒲剧全本。

如果你还没听过蒲剧,不妨找个安静的下午,打开一段蒲剧全本,听听那些曾经伴我们成长的声音。你会发现,那些看似“老气横秋”的唱词里,藏着的是最真实的人性与情感。

就像一位蒲剧老艺人说的:“我们不是要让蒲剧变得‘流行’,而是希望它不被遗忘。”

就像那句老话所说:“戏里有乾坤,人生有百味。”蒲剧唱的,不只是故事,更是人生。

我们可以看到,近年来一些地方开始尝试将蒲剧与艺术结合:

有位网友曾分享过这样一个故事:他带女儿回老家,正巧村里唱蒲剧,女儿一开始觉得“太”,但听着听着,竟然被某个角的唱段吸引住了。后来她还主动问起戏里的故事,甚至让爷爷讲给她听。那一刻,他突然意识到:传统艺术其实并不遥远,它只是需要一个机会,重新走进年轻人的生活。

比如《火焰驹》中的那段经典唱段:“马蹄声碎,人未归……”唱的是的思念与等待。那种情感,跨越,依旧能打动人心。

蒲剧不会老,只要还有人愿意听。

蒲剧的唱腔高亢激昂,富有穿透力,演员通过声音的变化来表达情绪的起伏。它不像影视剧那样靠视觉冲击,而是用声音和动作去“画”出一个。这种艺术形式,正是人越来越缺失的情感共鸣。

- 短视频平台上的蒲剧选段:一些年轻演员开始把蒲剧的经典唱段拍成短视频,配上配乐,吸引了大量年轻观众。

- 蒲剧进校园:一些中小学和高校开始组织蒲剧演出,让学生们近距离接触这一艺术形式,有的学校甚至开设了蒲剧兴趣班。

- 跨界合作:蒲剧与流行音乐、舞蹈、话剧等艺术形式的融合尝试,也让它焕发出新的活力。

这些尝试并不意味着要改变蒲剧的本质,而是为了让它能够以更贴近人的方式,继续传承下去。

- 节奏慢:蒲剧的唱腔悠长,讲究的是“板腔体”,一板一眼之间,是时间的沉淀。但在快节奏的当下,很多人已经失去了听它慢慢唱完一折的耐心。

- 语言障碍:蒲剧使用的是山西蒲州一带的方言,很多外地观众听不懂,自然也难以被吸引。

- 传播方式落后:相比短视频、直播、综艺这些传播媒介,蒲剧的传播方式太过传统,缺乏创新,也缺乏年轻人参与的渠道。

- 缺乏新作品:很多蒲剧剧目是传承下来的经典,但缺乏反映当下生活的新剧目,这使得它很难与当代观众产生共鸣。

但你有没有想过,如果蒲剧真的只是“老古董”,那它又为什么能流传四百年而不衰?

山西蒲剧全本:那些年我们错过的故事,如今还能再听一遍吗?

你有没有过这样的经历?某个午后的阳光斜斜洒进窗台,耳边突然传来一段熟悉的唱腔,那声音仿佛穿越了几十个春秋,一下子把你拉回了小时候的院子里——爷爷坐在藤椅上,一边抽着旱烟,一边嘴里跟着哼唱;奶奶一边择菜,一边跟着节奏拍手。那时候我们不懂唱词,也不懂戏文,但那种情感和节奏,早已悄悄埋进了我们的记忆深处。

相关问答