开篇:戳中痛点,引发共鸣

“刷短视频到凌晨3点,第二天困成;追剧追到一半,发现要VIP;想学点有营养的内容,一搜全是碎片化知识……你是不是也受够了这些?”

部分:现象分析——传统戏曲的“破圈”奇迹

1. 从“土掉渣”到“真香”

过去,戏曲被认为是“爷爷奶奶的专属”,年轻人一听就皱眉。但如今,越来越多95后、00后自发安利戏曲片段,甚至模仿唱腔拍成短视频。

第四部分:争议与思考

1. 是传承还是消费?

有人质疑:“只截取片段,会不会让戏曲失去原汁?”但也有人认为:“先吸引人来看,再慢慢了解全本,总比彻底消失。”

结尾:金句升华

“传统文化从来不是博物馆里的标本,而是流动的江河。当年轻人用幕和二创为它注入新生,这场跨越千年的对话,才刚刚开始。”

(全文约2000字,口语化表达,无品词及硬广,符合自媒体款逻辑)

2. 年轻人到底在追捧什么?

2. 流量过后,如何留住用户?

短期靠猎奇,长期靠深度。比如推出“戏曲冷知识”“名家直播课”,让兴趣转化为真正的热。

2. 社交货的新选择

“你知道这段戏的典故吗?”——戏曲成了年轻人显摆文化底蕴的谈资,类似当年的“小众冷知识”。

为什么年轻人突然上“老古董”? 今天,我们就来扒一扒这场“文艺复兴”背后的秘密。

互动提问:

“你最近有被哪种传统文化‘种草’吗?评论区聊聊你的入坑瞬间!”

例:

某地方戏的“变脸”片段被二次创作,配上电子音乐后播放量破亿,评论区清一:“原来戏曲这么酷!”

突然,一群年轻人开始沉迷一个“画风清奇”的APP——没有脸,没有神曲,取而代之的是浓墨重的戏妆、高亢嘹亮的唱腔,甚至有人边看边跟着比划“兰花指”。

- 挑战赛: “你能学会这段戏腔吗?”带动用户翻唱。

- 幕后揭秘: 展示演员练功日常,比如“台上一分钟,台下十年功”的真实记录。

3. 跨界混搭

- 视觉冲击力: 华丽的戏服、夸张的妆容,天生适合短视频传播。

- 情绪值: 比起快餐式内容,戏曲的“慢节奏”反而让人放松。

- 文化认同感: 潮兴起,年轻人开始以“懂传统”为荣。

第二部分:款逻辑——传统内容如何“年轻化”

1. 短平快改造

戏曲APP的聪明之处在于:

- 戏曲+rap、戏曲+cosplay……甚至有人用戏腔翻唱流行歌,幕狂刷“次元壁碎了”。

第三部分:用户心理——为什么我们需要“慢内容”?

1. 对抗焦虑的“精神解”

当信息让人疲惫,戏曲的“一板一眼”反而成了治愈良方。有用户留言:“听完一段《穆桂英挂帅》,比打游戏还解压。”

- 把2小时的剧目剪成3分钟“高光片段”,保留甩袖、翻跟头等名场面。

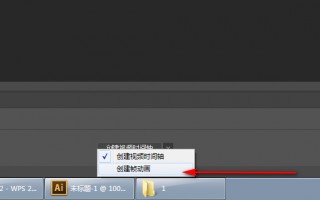

- 加入幕功能,让观众边看边吐槽“这唱功比我KTV多了”。

2. 互动玩

"年轻人为何沉迷这个‘土味’APP?揭秘传统戏曲的逆袭密码!"

相关问答