一、你拍到的“鬼”,真的是“鬼”吗?

先来一个灵魂拷问:你相信这个上有鬼吗?很多人嘴上说不信,但只要自己亲身经历一次“灵异”,立刻就会开始怀疑人生。

三、技术的进步,让“鬼照片”更真实,也更可疑

在过去,人们拍到“鬼照片”,往往是因为胶片曝光、光线反射、镜面反光等技术问题。但现在,智能手机的普及、AI修图、深度学习算的介入,让一张照片的真实性变得更加扑朔迷离。

二、300张鬼照片背后,藏着怎样的心理需求?

你有没有想过,为什么人们喜欢收集和传播这些“鬼照片”?难道只是为了吓人?其实不然。

五、从“灵异照片”看当代人的精神状态:我们都在寻找一种“存在感”

最后我们不妨换个角度来思考:为什么这些“鬼照片”能引起如此大的共鸣?

四、焦虑的缩影:我们害怕的,其实是未知的自己

“鬼照片”的流行,其实也反映了人对未知的恐惧和对现实的无力感。

总结与升华:与其害怕“鬼”,不如直面内心

300张“鬼照片”背后,是300个被焦虑、孤独、恐惧困扰的灵魂。我们与其去争论这些照片到底是不是“真实存在”,不如停下来问问自己:我们的内心,是不是也藏着一些不愿面对的“影”?

金句收尾:

“我们拍不到鬼,但我们拍得见自己的孤独。”

下次当你看到一张“鬼照片”,不妨试着问问自己:这张照片,到底让我害怕的是什么?是画面本身,还是我自己?

也许,不是因为我们真的相信鬼的存在,而是因为这些照片让我们感到自己不是孤单的。当我们在社交平台上看到别人也分享了类似的经历时,那种“原来不是我一个人”的感觉,会让人产生一种奇妙的归属感。

在快节奏、高压的中,很多人内心其实都渴望一点点“超自然”的体验。它像是一种精神上的“调剂”,让我们从现实的枯燥中逃离出来,获得一种“感”和“神秘感”。

就像很多人喜欢看电影一样,看“鬼照片”其实也是一种心理代偿。我们在现实中被各种规则束缚,但在这些“灵异”中,我们找到了一种情绪上的出口。

就像很多年轻人说的:“我宁愿相信有鬼,也不想相信生活真的这么无聊。”我们渴望一些“不寻常”的东西来打破日常的平淡。而“鬼照片”,正好满足了这种心理需求。

心理学上有个概念叫“模式识别”,意思是人类天生就喜欢在混乱中寻找规律。我们看到模糊的影子、奇怪的光斑,就会下意识去“脑补”出一个形象,甚至是一个“人”的形象。这也就是为什么一张模糊的夜拍图,总能被解读出“有鬼”的原因。

我们不是在讲鬼故事,而是在探讨一个越来越普遍的现象:为什么越来越多人声称拍到了“灵异照片”?为什么这些照片总能迅速走红?它们真的是“鬼魂”留下的痕迹,还是人心理状态的某种投射?

我们害怕孤独,也渴望被理解。而“鬼照片”就像是一个符号,一个连接彼此的暗号。它让我们在虚拟中找到同类,找到共鸣,找到情绪的出口。

我们害怕,害怕来世,害怕那些无解释的事情。而这些照片,正好给了我们一个“看得见”的恐惧对象——一个可以想象的“鬼魂”,比那些看不见的心理焦虑更容易让人接受。

所以,与其害怕照片里的“鬼”,不如学会与自己的“影子”相处。

所以,当你看到一张“鬼照片”时,首先要问自己:这张照片真的存在吗?还是只是某个网友为了博眼球而制造的“视觉”?

更别说现在AI图像生成技术已经发展到可以一键生成“灵异照片”的地步。随便输入几个关键词,就能生成一张仿佛真实发生的“灵异现场”。

更有意思的是,这些照片往往出现在一些特定的场景中:废弃的老房子、老旧的、学校、墓地……这些地方本身就容易让人产生“森”的。再加上照片的渲染,就更容易让人相信“真的有事发生”。

有时候,真正的“鬼”,不是照片里的影子,而是我们内心深处的不安和迷茫。

比如,有些照片里的“影子”其实是镜头的反光;有些“模糊人影”其实是拍摄时的抖动的残影;还有一些“鬼火”般的光点,其实是空气中的尘埃在光下形成的视觉错觉。

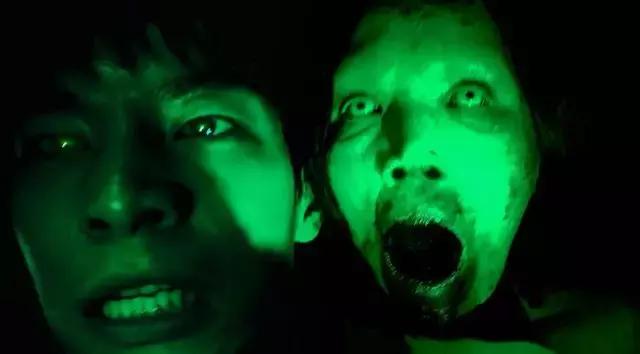

比如,有人在拍夜景时无意中拍到了一张模糊的“人影”;有人在老房子拍照时,照片上竟然出现了模糊的轮廓;还有人说,自己明明没开闪光灯,照片却突然亮了一下,然后就多了一张诡异的画面。

而且,这些照片往往没有明确的解释,这就给了人们无限的想象空间。每个人都可以根据自己的经历去解读,这也正是它们能迅速传播的原因之一。

这也许才是“鬼照片”真正的意义:它不是关于“鬼”,而是关于“人”;不是关于“”,而是关于“”。

这些“鬼照片”的传播速度之快,简直可以用“病式”来形容。但问题是,这些照片真的是“鬼”留下的证据吗?还是我们大脑在面对未知时的一种自我解释?

你敢相信吗?这些“鬼照片”背后,藏着我们不敢面对的真相

你有没有过这样的经历:夜晚独自在家,手机相册里莫名其妙多出一张模糊的照片?或者拍完一张普通的家居照,放大之后却发现角落里有个影子,怎么看怎么怪异?别以为这是巧合,网上流传的那300张“鬼照片”,每一张都曾让人脊背发凉。

相关问答