一、一首老歌,为何突然又火了?

“这不是我小时候在电视上常听到的吗?”

“怎么这两天短视频平台又刷屏了?”

“这首歌明明已经十多年没怎么听到了,怎么突然就火了?”

七、:有些旋律,注定不会被遗忘

其实,我们怀念的不只是这首歌,而是那段无忧无虑、简单快乐的时光。

三、短视频平台,唤醒了尘封的旋律

最近这首歌之所以再次走红,还要归功于短视频平台的“魔力”。

二、它唱出了我们这一代人的青春记忆

80后、90后,甚至一部分00后,小时候的娱乐方式远没有现在这么丰富。一台电视机,一台录音机,就是我们与音乐最直接的连接。

五、从“听个热闹”到“听出情感”,是我们成长的证明

年轻时,我们听《梅戏》,是觉得节奏欢快、歌词顺口、适合舞。

六、为什么我们需要这样的“老歌复兴”?

在这个信息快速更迭的,我们太容易遗忘。

四、传统与流行的结合,其实一直都在发生

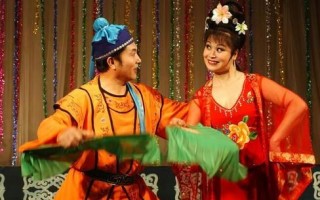

《梅戏》这首歌之所以能火,除了旋律本身具有传播力外,更因为它大胆地将传统戏曲元素和流行音乐融合在一起。

“我从哪里来,又到哪里去?”

这句歌词,或许值得我们每一个人,再认真听一遍。

一首老歌的重新走红,不只是音乐的回归,更是一种情感的唤醒。

不是我们主动去找这首歌,而是它在不经意间,又“撞”进了我们的生活。

因为,有些歌,不是只属于过去,而是属于每一个愿意重新聆听它的人。

如今再听,我们会开始注意那句“我从哪里来,又到哪里去”,会开始思考歌曲背后的含义,会开始感叹时间的流逝和青春的远去。

如今我们再听这首歌,会发现它其实在潜移默化中,为我们打开了了解传统文化的一扇窗。

如今,当我们再听到这首歌,不是因为它的艺术值有多高,而是因为它承载着我们最真实的成长记忆。

它也告诉我们:好的音乐,不分,只要它能打动人心,就永远有它的位置。

它提醒我们:有些旋律,虽然被时间掩埋,但一旦响起,就能瞬间将我们带回那个无忧无虑的。

它背后藏着的,是我们这一代人共同的记忆、情感和成长轨迹。

就像《梅戏》这首歌一样,它用最通俗的方式,把传统唱进了我们心里。

很多人次知道“梅戏”这个名字,就是因为这首歌。虽然他们可能到现在也说不清梅戏的历史渊源,但至少,他们愿意去听、去了解,甚至愿意分享给别人。

我们不再只是追逐流行,而是开始寻找那些真正能触动内心的东西。

我们怀念的,不只是那个唱着《梅戏》的午后,而是那个听着这首歌、着舞、笑着长大的自己。

我们生活在一个信息、节奏飞快的。每天都有无数新歌上线,无数热点翻涌,但偏偏是一首十多年前的老歌,又悄悄火了起来。

所以,当《梅戏》再次响起,别急着把它归为“土味神曲”,不妨静下心来,听一听那些你以为已经遗忘的旋律。

更关键的是,这种“不经意”的回归,反而比刻意复刻更加动人。

更重要的是,它让我们意识到,传统文化并不是遥不可及的,它可以很“潮”,可以很“新”,也可以很“亲”。

曾经的我们追求新鲜、、潮流;现在的我们更愿意停下来,听听老歌,看看旧人,回忆过去。

有人用这首歌做搞笑视频,有人用它剪辑童年回忆,也有人用它配上传统戏曲的表演,甚至有人用它做亲子互动的背景音乐。不同场景、不同情绪,它都能完美适配。

有时候,一首歌的走红,不是一个偶然,而是一种必然。

没错,说的就是那首曾风靡全的《梅戏》,还有那个让人一听到就忍不住跟着哼唱的“慕容晓晓”。

短视频,一首歌的“再就业”往往只需要一个合适的视频、一个有趣的画面、一段能引起共鸣的内容。

这不仅是听歌方式的变化,更是我们成长的写照。

这些疑问,其实正是这首歌重新走红背后的真实写照。

这种尝试,其实早在十几年前就已经在悄悄进行。只是当时我们没有意识到,这是一种“文化融合”的尝试。

这背后,不只是怀旧那么简单。

这首歌成了我们次接触“传统与结合”的音乐启蒙。它没有复杂的歌词,没有晦涩的旋律,但它足够接地气,足够贴近我们的生活。

这,就是文化传承的一种方式。

那时候的我们,可能并不懂什么是“梅戏”,也不太清楚这首融合了传统唱腔与电子节奏的歌曲到底有什么意义。但我们知道,它好听、上口、能舞。

为什么一首老歌突然又火了?背后藏着的,是我们这代人最真实的共鸣

你有没有过这样的体验?某个午后的上,耳机里突然飘出一段熟悉的旋律——“梅调”的唱腔,带着一丝江南水乡的婉转和温润,让你不自觉地停下刷手机的手,思绪一下子被拉回到十几年前。

相关问答