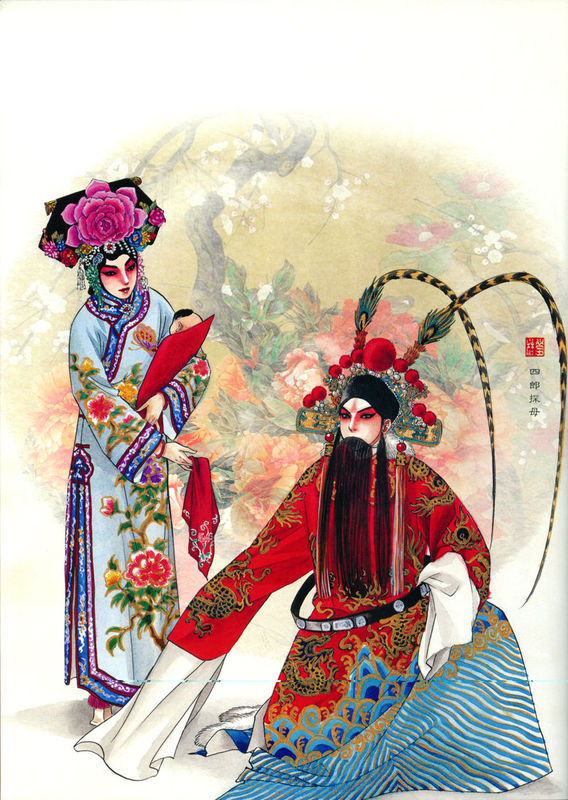

文化内:永恒困境的人性叩问

《四郎探母》的灵魂,在于它深刻触碰了人类永恒的困境:

剧情脉络:烽烟里的亲情突围

- 身陷番邦十五年: 金沙滩战,杨家将七子去六子回,四郎延辉身陷辽邦,隐姓埋名,被招为驸马。十五载光,故渺渺,慈母在堂,兄弟阳两隔,内心煎熬如沸。

- 令箭夤夜出关: 得知六弟挂帅、母亲亲临边关的消息,四郎思母心切,如烈火焚心。贤淑的铁镜公主感其至诚,甘冒奇险,取母后萧太后的金鈚令箭,助其出关探母。

- 宋营中悲喜交迸: 夤夜潜回宋营,四郎跪倒尘埃,十五载离情化作一声泣呼唤。老母佘太君悲喜交集,抚儿恸哭;发妻孟金榜见夫婿生还,恍如隔世;六弟杨延昭惊见兄长,既疑且痛。短短一夜,浓缩了人世间最极致的情感。

- 返辽邦生难卜: 黎明将近,归期已至。四郎面对老母发妻的挽留,心如绞,然顾及公主恩义与稚子安危,更恐两再生燹,只得挥泪诀别。返辽后,萧太后震怒欲斩,幸得公主与二位舅全力周旋,方化险为夷。

艺术华:声情并茂的视听盛宴

- 心唱段:

“杨延辉坐宫院自思自叹,想起了当年事好不然!我好比笼中鸟有翅难展,我好比虎离山受了孤单,我好比南来雁失群飞散,我好比浅水龙被困在沙滩…”

这段沉郁顿挫的【西皮慢板】,以精妙的排比、贴切的比喻,将四郎十五年积郁的屈、孤独与痛苦倾泻而出,成为传唱不衰的经典。

《四郎探母》早已超越了一部戏曲作品。它是高悬于精神天空的一面明镜,映照出战火中亲情的微光,忠义夹缝里人性的挣扎,以及那份跨越敌我界限的、属于人类共通情感的温暖与悲悯。 当杨四郎在关山两侧的泣呼唤穿越时空而来,我们触摸到的,不只是历史的余温,更是对安宁、骨肉团聚最本真、最深沉的永恒渴望。这曲悲歌,注定在岁月的长河中,继续荡气回肠。

- “忠”与“孝”的撕裂: 四郎的困境是双重的枷锁。身为杨家将,未能战沙场,反为敌驸马,是为“不忠”;身为人子,十五年未能侍奉高堂,是为“不孝”。他的每一次选择,都在撕裂着传统的标尺。

- “家”与“”的冲突: 宋营脉故,辽邦则承载着再造之恩与新筑的家园。四郎的探母之行,是个人亲情对壁垒的短暂突围,其归返,则是对残酷现实的妥协,更是对的卑微祈求。

- “情”与“义”的张力: 对母亲的孝,对发妻的愧,对兄弟的情,对公主的恩,对幼子的责,多重情感在四郎心中激烈碰撞。铁镜公主令所展现的超越阵营的“情义”,更闪耀着人性的光辉。

传承与新生:老树新花的回响

从谭鑫培、余叔岩到马连良、李少春,历代名家不断打磨,赋予《四郎探母》持久的生力。即便在特定历史时期曾因“立场问题”遭禁演,但其艺术值与人性探讨终难被遮蔽。当代舞台,艺术家们在恪守传统精髓的同时,亦尝试在心理刻画、情感层次铺陈上更趋细腻深邃,使这出经典在新观众心中持续引发关于、、人性与的深沉思索。

一曲《探母》越关山:忠孝两难间的泪悲歌

《四郎探母》如一曲穿越时空的悲歌,在京剧舞台上回响了近两个世纪。这出骨子老戏,以宋辽为背景,以杨四郎杨延辉的曲折运为轴心,在战火硝烟与骨肉亲情的夹缝中,织就了一幅令人扼腕叹息的忠孝困局图景。

相关问答

- 四郎探母坐宫全场是什么曲目

- 答:《四郎探母-坐宫》(铁镜公主)[西皮流水]听他言吓得我浑身是汗,十五载到今日才吐真言。原来是杨家将把名姓改换,他思家乡想骨肉不得团圆。我这里走向前再把礼见,尊一声驸马爷细听咱言。早晚间休怪我言语怠慢,不知者不怪罪你的海量放宽。(杨延辉)[西皮快板]我和你好夫妻恩德不浅,贤公主又何必礼太谦。杨延辉有一日愁眉得展,誓不忘贤

- 曲剧《四郎探母》

- 答:杨延辉为了探母,不惜冒着生命危险,与公主之间的情感线更加错综复杂。最终,杨延辉在公主的理解和支持下,找到了探母的出路,母子得以相见。这段故事中,情感、忠诚与背叛交织,展现了人性的复杂性和悲剧美。

- 曲剧《四郎探母》

- 答:曲剧《四郎探母》是一部讲述杨家将故事的传统戏曲,主要情节围绕杨四郎探母展开。以下是对该剧主要内容的详细解答:故事背景:杨家将为大宋立下汗马功劳,忠心耿耿。辽国贪心,向大宋发起战争,杨家将参与抵抗。主要人物:杨延辉:杨家将之一,在战争中被俘,后成为辽国驸马。公主:辽国公主,聪明机智,...