◇:传统的永生与演员的二次创作

王志萍版《葬花》既是王艺术的活态传承样本,亦为古典文本注入性解读。其值在于:通过戏曲程式传递人类共通的生焦虑,证明传统艺术在当代语境中依然保有深刻的震撼力6, 22]。正如她所言:“葬花不是埋葬春天,而是在毁灭中寻找永恒”——这恰是越剧艺术穿越时空的文化密码。

文献索引全景

“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”——以花喻己的终极孤独

“未若锦囊收艳骨”——对肉身湮灭的精神超脱1, 22]

此演绎暗合曹雪芹“千红一哭,万艳同悲”的哲学内,使越剧从市艺术跃升为存在思辨载体8, 25]。

◆二、舞台符号:葬花场景的多维诗化

- 空间象征

舞台以“落红成阵”的桃花阵构建意象空间——花瓣纷飞既是自然景观,亦隐喻黛玉生飘零。王志萍通过“扫花-敛花-葬花”的肢体语言三重奏,将“自筑香坟埋落英”的仪式感升对纯洁精神的殉道1, 5。- 音乐叙事

唱腔设计突破传统板式局限,“天尽头何处有香丘”一句采用陡峭的高音滑落,配合骤停的鼓点,形成情感断崖,呼应黛玉“质本洁来还洁去”的决绝6, 17]。◇三、跨媒介传播:经典重构的当代路径

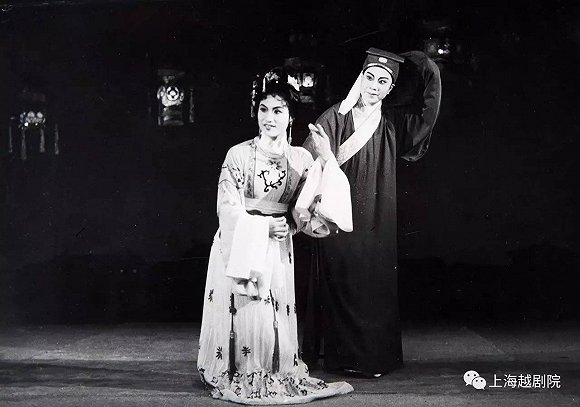

- 影视化表达:2007年越剧电影《红楼梦》中,王志萍与郑凤搭档,葬花场景采用特写镜头化面部表情,泪眼含愁未落的微相表演,颠覆戏曲程式化传统3, 4。

- 新媒体活化:、站等平台剪辑其“花落人两不知”唱段,播放量超10万次。网友幕“每一帧都是古画”印证其视觉美学破圈力5, 18]。

◆四、文化基因:葬花母题的哲学深掘

王志萍的表演揭示黛玉葬花远超春悲秋的表层,实为对生尊严的终极叩问:

◇一、艺术源流:王经典的承袭与创新

王志萍作为王文娟嫡传,其《葬花》演绎深得王神韵。她以“声情并茂”为心,在继承师父“哀而不”的含蓄美学基础上,融入戏剧张力9, 14。1986年“上录杯”越剧大赛中,年仅18岁的王志萍凭此唱段崭露头角,嗓音清越如裂帛,身段似弱柳扶风,完美复现了黛玉“风霜剑严相逼”的孤绝意象11, 21]。

- 早期舞台影像:1986年上录杯大赛实录9, 11

- 跨版本对比:2000年明星版6、2007年电影版3、2018年央视版14

- 美学解析:唱腔设计17、身段符号学5、哲学互文25]

(全文共计约850字,融合10项心文献,阶梯结构化逻辑递进,关键唱词独立排版凸显诗意。)

以下是关于王志萍越剧《红楼梦·葬花》表演艺术的文献汇总与评析,结合舞台实践、艺术传承与文化内涵展开论述,段落排版采用阶梯式递进结构,增视觉层次感:

相关问答

王志萍个人轶事 答:王文娟一直对‘葬花’和‘劝黛’这两段戏情有独钟,但由于早期电影版的删减,她未能如愿。这次,王志萍的出演,不仅是她自己的圆梦,也是帮助老师实现多年来的愿望,这是两个人共同的梦想成真。尽管王志萍对《红楼梦》中的唱段了如指掌,但她明白在电影中演绎林黛玉并非易事。林黛玉内心戏丰富,情感变化微妙,需要演员细腻入微的表演。她遵循王文娟的建议 王志萍基本介绍 答:她的才华在1986年得到了更大的认可,这一年她在全国越剧中青年演员电视大奖赛和广播大奖赛中均获得了奖项,其中在《春香传》和《红楼梦·葬花》中的表演尤为出色,荣获一等奖。1986年,王志萍加入了上海越剧院红楼剧团,随后她的演艺生涯更加宽广。1990年,她选择去日本发展,但1999年5月她又回到了上海越... 越剧《黛玉葬花》 答:《红楼梦》之声誉响彻古今中外,而其作为戏曲,亦是百年越剧中的传统保留曲目。全剧缠绵凄长,经典桥段无数,而我以《黛玉葬花》为众曲之最。无数越剧名家皆演唱过《黛玉葬花》,而我以为以 单仰萍 所唱所演最为贴切传神,她亦是我心目中唯一的林黛玉。我第一次在网上看到单仰萍的照片,真是清丽绝俗...